國內家長狠“雞”英文華人家長為了娃的中文拼了老命……

孩子學外語,可能是每個家長逃不開的一個課題。當國內家九游娛樂NineGame長為孩子的英文頭疼時,在海外生活的華人家長們,也在為孩子的中文犯愁。如今,學中文不僅是希望孩子留住文化的根,也能讓他們在未來獲得更多競爭力。但在沒有漢語環境的海外,如何敦促娃堅持學、學好中文,可不是一件容易事……

周末,我們在家做火鍋吃。被漢堡和披薩喂大的兒子,因為從不吃辣、且吃不慣太熱的食物,很少和我們一起吃火鍋。

這天兒子心血來潮想要嘗試一下,于是涮了個香菇鍋底給他嘗鮮。一家人守在鍋邊,等著食材被煮熟。

我對老公感嘆,兒子進步了,起碼這次能直譯了。不像之前,還處在“象形文字”階段。上一次我們一起吃火鍋時,在六歲的兒子眼中,藕片=輪子、豆腐皮=履帶、竹筍=長矛,一家人吃的不是火鍋,是修車廠。

因為這些食物平時不常吃,他記不住名稱,所以只能以形記憶。我都不敢想象,如果兒子單獨去外面吃中餐,點菜時沒有我和他爸給他的“加密”文字解碼,服務員得為難成什么樣。

作為80后,我在學生時代死磕英文的景象還歷歷在目。早起跟著廣播聽VOA、《新概念》背了一本又一本、四六級單詞書上畫滿了不同顏色的標記——那是自己背過一遍又一遍的證明。

雞娃學外語這件事幾乎是全世界重視教育的家長都關注的問題,國內的家長在雞孩子的英文,華人家長也逃不過為孩子的中文拼命。

魔芋絲=magic fish也不是兒子鬧的第一個笑話了。夾雜在中英文之間長大的孩子,只要開口說中文,必有“段子”問世。

有段時間,兒子學校講中國的名勝古跡,講了兵馬俑、長城、故宮等。兒子回家興奮地和我說,我要去北京看“大墻”(Great Wall)。

老公給孩子講三國故事,用到“死里逃生”這個成語。隔了兩天,兒子想起這個成語但忘記怎么說,只好和我比劃“就是那個,快死的時候跳出來的”那個詞兒怎么說?

我們鼓勵兒子:你要給妹妹做好榜樣、要保護妹妹當她的小英雄。兒子一臉懵:你們到底讓我做鷹還是做熊?

在這些對中文一知半解的孩子們的腦回路里,看到有人遛狗,他們想到的詞是“走狗”、聽到別人說“熱死了”、“累死了”,他們能推演出“謝死了”(很感謝)。不知道當初自己讀書時,外教們聽我們講半吊子英文是不是也在內心笑出了工傷。

我認識的很多華裔孩子,小時候還能夾雜著中英文和爹媽交流一下,上小學后,在校時間變長、朋友變多,再想聽他們說中文可太難了。

前段時間圣誕假期,我們全家和另外一家朋友約去一起度假。朋友家有一對雙胞胎兒子,和我家孩子同齡,兩個家庭湊在一起出現了這樣的怪異的場面:四個大人之間交流——中文、三個小孩之間交流——英文、大人和小孩交流——大人中文+小孩英文。

不僅在家如此,在學校也是一樣。同班的華裔小孩們湊在一起,明明大家都是黑頭發、黃皮膚,也都能說中文,但出于語言習慣和交流的方便,就是要講英文。爹媽看到一群黑頭發、黃皮膚的小朋友聚在一起用26個字母組成的語言交流時,那畫面既自然又別扭、既正常又好笑。

雖然身在國外,可華人家長體內的“雞娃”基因不會因環境而改變的,“虎媽”“狼爸”們在國外早已名聲大震,琴棋書畫奧體競賽,沒有華人家長不能雞、不敢雞的,中文亦是如此。

有段時間我們也雞過兒子的中文,當時我的理想目標是:有朝一日,兒子能說一口流利的中文、聽懂典故成語、讀得下四大名著、寫得了中文小作文。

于是,付費識字的app+海運來成箱的中文書+媽媽親自上陣手把手教讀寫+爸爸讀中文睡前故事……我們多管齊下,朝著自己的目標邁進。

然而,目前兒子學中文的最高成就,是他在五歲時跟著老公學會了南開大學的校歌。

因為他喜歡這首歌的曲子,所以他在完全不知道整首歌所表達的意思下,用鸚鵡學舌的精神跟著爸爸學會了整首歌。

一套組合拳打下來,兒子確實認識了不少字(雖然現在都忘了),但費爹媽也是真的不含糊。

聽和說還好,因為我們在家規定不要講英文,加上孩子每天都和姥姥姥爺打視頻聊天,所以他能用中文和我們交流。雖然有時候我和他爹蹦出來一點俚語、成語、段子、網絡梗讓兒子丈二和尚摸不著頭腦,但不影響家人日常溝通。

甚至兒子還能用中文懟人、頂嘴,“我恨你”“你把我氣死了”“我知道你只愛妹妹不愛我”這些氣話,兒子說得相當流利。

聽說有環境,好辦一些,但讀寫實在太難了。每天就算學30分鐘中文,時間一到,兒子還是扭頭就捧起英文書、英文視頻看得津津有味,過幾天回頭復習前面教過的字,能記住三分之一都算學習效果不錯。寫中文就更困難了,漢字筆畫多、難寫難記,兒子又沒有“用武之地”,照貓畫虎寫幾遍,隔天復習全還給了爹媽。

最終,我只能降低期待:算了,想開點,放棄讀寫了,兒子中文聽說沒問題就行。語言對多數人來說就是一個工具,難道我指望他將來當漢學專家嗎?

只有經歷過的人才知道,能用中文接受采訪的世界花滑冠軍周知方、能說一口“京片子”中英文自由切換的奧運冠軍谷愛凌,為了這個交流工具他們的家長在背后付出了多少辛苦。

當然,還是有不少“狠人”,抱著孩子的聽說讀寫“一個都不能少”的精神在雞娃的中文。

這些家長除了自己在家親自上陣外,每周末還要送孩子去中文學校學半天。拼音、生詞、課文、抄寫、背誦、然后再參加階段性的中九游娛樂NineGame文測試,“一條龍”打怪升級。

我認識一位在耶魯讀本科的華裔女孩,她在美國出生、長大,中文說的跟英文一樣好,講中文時完全沒有ABC的口音,標準的可以去考播音員,還看得懂四大名著。我問她中文怎么這么好?

她告訴我,自己從5歲開始上中文學校,周末風雨無阻,學了十多年,中文學校定期舉辦的演講比賽、朗誦、作文比賽、晚會等活動她幾乎不落都參加。到了暑假,父母抽空就會送她回國,一方面見親人、欣賞祖國的大好河山,一方面讓她有一個沉浸式學習中文的大環境。

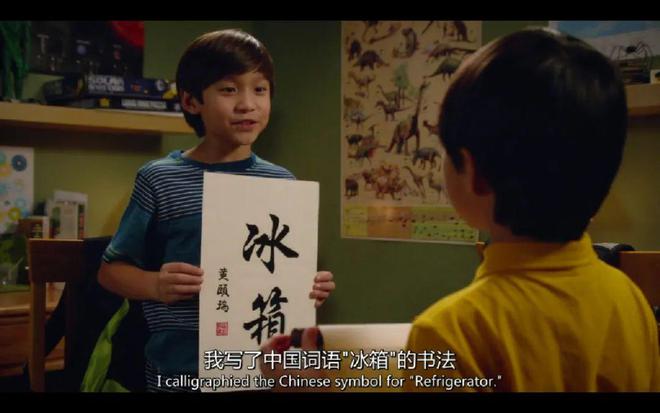

推娃學中文因為缺少環境、國外中文的教育市場又不成熟,所以家長會異常辛苦、吃力;會說中文也不像體育、藝術和競賽對考試升學有助益,為什么華人家長還如此重視孩子的中文學習呢?

作為一代移民的父親,急于擺脫自己的出身,以“全盤西化”的方式教育子女。他不允許孩子在家說母語、孩子吃廣式銀耳湯在他眼里都是“西化”不純粹的表現。

這一切讓作為家中“獨苗”的男主角彼得非常痛苦,他要面對要背負起父輩“西化美夢”的期望,但對自己移民身份的認同缺失又充滿了深刻的焦慮。

現在的華人家長自然不會像彼得的父親那般極端,比起為了融入他國,讓孩子接受全盤西化的教育,家長們更希望孩子多元化的去發展。雖然華裔的孩子大多在國外出生、接受國外教育,但他們的父母、祖輩都是中國人,華夏民族的血液也流淌在下一代身上。

華人家長希望孩子能通過中文去更深入地了解和維護自己的文化身份、更好地理解祖輩的傳統、價值觀念、以及文化傳承,中文能成為孩子積極的身份認同的工具。

就像每年的12月,我們會帶著孩子一起慶祝圣誕節,但隔一兩個月也會隆重慶祝春節、元宵節。我們不想“厚此薄彼”,讓孩子丟失某一塊。

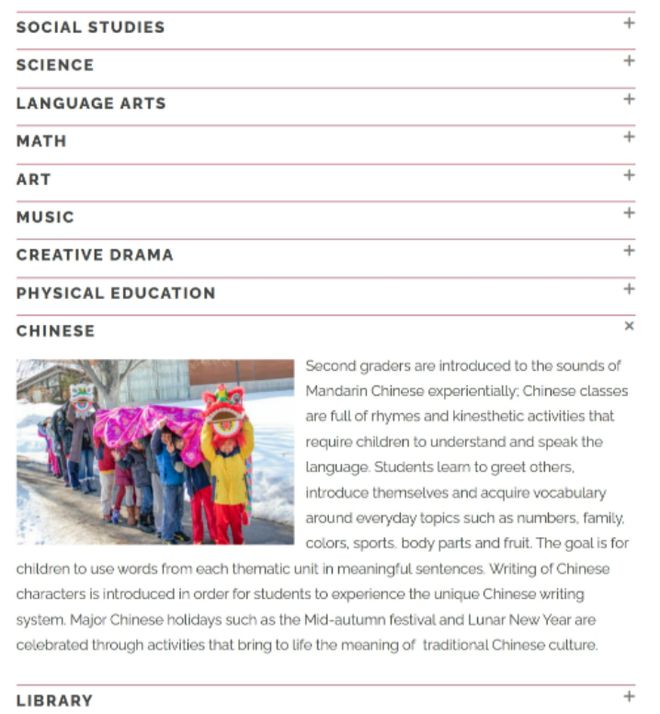

在美國的大多數中學里,法語、西班牙語、拉丁語這類外語課很常見的。而近些年來,中文課程在美國各中小學開設得也越來越多。我家附近的一所私立中小學,從二年級開始甚至把中文作為必修課讓學生進行學習。

中國作為全球經濟和文化的重要力量,學習中文除了可以使華裔孩子更好地了解中國的歷史、文化和社會現狀。隨著中國在國際事務中的不斷崛起,具備中文能力將成為一個在全球競爭中更具優勢的因素,而擁有這項能力的人也能在未來的職業道路上獲得更多機會。

最后,于父母的私心來說,我和娃他爹的英文必然沒有孩子好,日后兒子惹我們動怒,英文吵不過他、中文訓他他又聽不懂,老父親和老母親該多堵心啊。

讓孩子學好中文,起碼我說“給你臉了是不是”的時候,兒子能明白,那是媽媽生氣了,不是她要把自己的臉給我。

作者 靜思,獨立撰稿人。育有一兒一女,已出版《關鍵突破:25個直擊問題本質的解決利器》等作品。

特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。

TA:曼聯CEO告訴員工,球隊目標2028年英超奪冠以紀念成立150周年

十周年力作!Redmi Buds 6首發體驗評測:旗艦音質+長效續航 重塑無線耳機性價比標桿

23小時續航創造歷史!華碩靈耀14 Air+酷睿Ultra 200V處理器評測

羅永浩吐槽蘋果Vision Pro:被果粉吹爆 我就試了幾分鐘 再也沒拿起來過

補貼價6799元起,榮耀MagicBook Art 14冬日銀輝9月30日正式首銷

《編碼物候》展覽開幕 北京時代美術館以科學藝術解讀數字與生物交織的宇宙節律

版權聲明

本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。

本文系作者授權本站發表,未經許可,不得轉載。